Kanebo Brand Story

美の提案の軌跡

女性の美しさへの思いは、社会の変化、女性のライフスタイルの変化、美意識の変化に伴い、日々刻々と変化しています。

カネボウは、常に時代の変化に合わせ、女性の気持ちに寄り添いながら、美しさの実現をサポートしてきました。

その美の提案の軌跡を辿ります。

紡績業からスタートしたカネボウは、1936年に祖業の紡績に関係深いシルク成分を応用した国産高級石けん「サボン・ド・ソワ」を製造・販売。ここに国産高級化粧品を製造販売する「カネボウ化粧品」が誕生しました。

(1936年)

創成期、カネボウは、輸入品にも劣らないものをつくるという方針を掲げ、品質はもとより、容器デザインの意匠についても細部にこだわり、祖業に関連する織物の柄からヒントを得たデザインを瓶に焼き付けるなど、国産初の試みをふんだんに盛り込みました。

2つの大戦後、女性たちに、いち早く夢をもたらしたのもまた、カネボウの美しい化粧品たちでした。クレオパトラの化粧品を連想するローション、アラビアンナイトの世界観を表現したクリーム、カネボウはどこまでも美しい化粧品にこだわりました。

新しい化粧習慣の提案もカネボウからでした。

戦後間もない頃、「親油性」コールドクリーム全盛の中にあって、いち早く「親水性」コールドクリームを発表。そのリッチで深いコク、独特の密着感とマッサージ効果、ふき取った後の清涼感などが話題を集め、それは現在カネボウ化粧品が「繊細で感性豊かな化粧品」と評価されるルーツとなりました。

(1946年)

今では当たり前とされている「弱酸性化粧水」を初めて開発したのも、カネボウです。当時「化粧水はアルカリ性」が常識とされていた中で、「皮膚医学に裏付けられた理論」をもって「化粧水は弱酸性であるべき」という信念を持ち続けた「クイーンアストリンゼン」(写真左)は、やがて画期的な商品として世の中から評価を得るようになっていきました。

(1952年)

エイジングケアの安全性と効果の両立が模索された時代。

カネボウはいち早く本格的なエイジングケアを提案。

「いつまでも若々しくありたい」という願いをこめた薬用化粧品「メイヤング」を発売しました。

(1960年)

1960年から70年代前半は、ミニスカートやパンタロンなどファッションが花開いた時代。

カネボウは、コレクションファッションからの外国人を手本にしつつも、西洋、特にフランス、パリ・ヴォーグ誌と連携し、他社と趣を変えたメイク提案に力を入れました。この頃、ベースメイク、ポイントメイクともに、現在のメイクアップ化粧品の源流となるブランドが立ち上げられました。

(1978年)

女性が社会進出し始めた時代。

その時代の流れを敏感につかんだカネボウは「80年代は女性の時代」と銘打ち、大型新ブランドである「レディ80」キャンペーンを展開。女性の時代の到来と女性を応援するカネボウの姿勢を強く印象づけました。

(1980年)

’80~’90年代は、アイドルやトレンディドラマの全盛時代。キャンペーンモデルにも人気のアイドルを次々と起用し、華やかな化粧品キャンペーン合戦が、日本の化粧文化に磨きをかけました。

(左:1981年 右:1988年)

技術革新を象徴する「BIO口紅」、初の水タイプ口紅「アクアルージュ」、ニーズを的確に捉えた「落ちない口紅」、粉体研究の粋を集めた「皮脂テカ防止ファンデーション」など、女性のニーズとカネボウの技術が生み出したシーズを融合させた話題性の高いメイクアップ商品が続々と発売されました。

(1992年)

化粧品市場が成熟し、さらなる発展・成長に向け動き出した時代に対応して専門店ブランド「TWANY(トワニー)」を発売。

女性のさまざまな周期「生体リズム」に世界で初めて着目しました。すべてのお客さまに向けて、お客さま本来の美しさを最大限に引き出すための提案をしています。

(1996年)

化粧品に新たな価値が求められはじめ、プレステージブランド「LUNASOL(ルナソル)」を発売。

肌質感と立体感を演出し、自分でも気付かなかった魅力あふれる表情を自ら導き出せる「Blending~ブレンディング~」という考え方を提唱。

上品上質のメイクへと変化していきました。

(1999年)

アジアを中心に海外戦略が盛んな時代。

1997年、細眉ブームを背景に鮮烈デビューを果たした「KATE(ケイト)」は、国内セルフメイク市場No.1ブランドとして圧倒的な存在感をキープしつつ、海外へと展開エリアを広げています。

(1997年)

さまざまな個性美に対応する機能が求められる時代。

50代以上のお客さまに向け、保湿を超えた高保潤スキンケアシリーズ「EVITA(エビータ)」を発売しました。

それまでタブーとされていた年齢表示「50才から」をパッケージに採用し、素敵な50代を応援しました。

(2000年)

美容情報が充実し、化粧のレベルが高まった時代。

「テスティモ」「レヴュー」の二大ブランドを継承する超大型ブランドとして、トータルメイクアップブランド「COFFRET D’OR(コフレドール)」を発売しました。

「もっとメイクを楽しもう」をコンセプトに、カネボウの技術が結集された色と質感、機能で大人の女性のかわいらしさを演出しています。

(2007年)

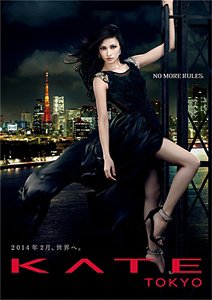

2014年、世界に向けて感度の高いTOKYO発のメイクブランドであることをアピールするために、「KATE TOKYO」プロモーションを展開。

Cool&Sharpな世界観とTOKYO発のトレンドメイクを世界に向けて発信しています。そして・・・・

現在は、商品の機能向上や美容・メイク情報の充実、ライフスタイルの多様化などを背景に、さまざまな個性美を提案する時代に移っています。

今まさに、カネボウは、この時代の変化を機敏にとらえ、「自分らしい美しさ」を求めるお客さまへお応えするための取り組みを進めています。

(2014年)

2016年、化粧品事業80周年を迎えました。

同年、カネボウの80年の技術と知見を結集したグローバルプレステージブランド「KANEBO」を発売しました。

(2016年)

2021年、花王化粧品事業は「Kao Beauty Brands」として始動。

事業パーパスである「Celebration of Individuality」のもと、「人の数だけあるそれぞれの美」を尊重したブランドを育成してまいります。

(2021年)